こんにちは!秋田市の古本屋「板澤書房」です。

今回は、明治から大正にかけて、秋田の農業振興と地域社会の発展に生涯を捧げ、後世に多大な影響を与えた石川理紀之助(いしかわ りきのすけ)(1845-1915)をご紹介します。石川理紀之助が遺した有名な言葉「寝て居て人をおこすこと勿れ」をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。石川理紀之助の人物像と、郷土史研究においても重要な関連書籍をご紹介します。秋田の偉人や郷土史、地域づくりに関心のある方、ぜひ最後までお付き合いください。

秋田の郷土に尽くした実践家・石川理紀之助とは?

石川理紀之助は、弘化2年(1845年)、現在の秋田市金足小泉に生まれました。その活動は、単なる農業技術の指導にとどまらず、疲弊した農村経済の再建や農家の意識改革、そして秋田県全体の農業振興に及び、当時の農村社会に大きな影響を与えました。

石川理紀之助の活動で特筆すべきは、その徹底した実践主義です。例えば、豊川山田村(現:潟上市昭和豊川山田)の経済立て直しに尽力した際には、自ら朝3時に板木を叩いて村人を起こし、仕事に取り掛からせました。このように自らが率先して働くことで村人に影響を与え、計画よりも2年早く、5年間で凶作時の借金を返済しました。この成果が政府にも伝わり、東京の農商務省で講話を行う機会を得ました。

石川理紀之助が遺した有名な言葉「寝て居て人をおこすこと勿れ」は、この農商務省での講話の際に発せられました。その意味するところは、「口先だけで指導するのではなく、自らが手本を示し、行動することで人を動かすべきである」ということであり、石川理紀之助の人間愛や実践哲学が凝縮された格言と言えるでしょう。

しかし、石川理紀之助の取り組みには一部から批判の声も上がりました。それに対し、石川理紀之助は草木谷(くさきだに)に小屋を建てて移り住み、自ら「1日12時間労働、6時間睡眠、6時間食事・雑用」という厳しい生活を実践しました(草木谷山居生活)。その結果、3年で初期投資の借金を完済し、自身の考えと手法の正しさを身をもって証明したのです。

また、石川理紀之助は、現在まで続く秋田県の重要な農業イベント「種苗交換会」の創設にも深く関わりました。明治11年(1878年)の第1回秋田県勧業会議にて、由利郡の佐藤九十郎氏が種子の交換会を提案。石川理紀之助はこの提案を強く後押しし、実現に貢献しました。同年には第1回種子交換会が開催され、これが今日の種苗交換会の礎となります。石川理紀之助は、この会が優良品種の普及や技術向上、そして農家の学びと意識改革の場となることを重視し、その発展に力を注ぎました。

石川理紀之助の関連書籍

石川理紀之助の関連書籍のとしては以下のようなものがあります。ごく一部ですがご紹介します。

『老農全集 (遺教及文藻、適産調要録、実施成績録、備穀救荒録)全4冊』

- 著者:石川理紀之助 著

- 出版:石川老農事蹟調査会出版部

大正6年に刊行された、石川理紀之助自身の著作「遺教及文藻」「適産調要録」「実施成績録」「備穀救荒録」をまとめた全4冊の和装本です。

『石川理紀之助』

- 著者:川上富三 著

- 出版:石川翁遺跡保存会

石川理紀之助研究の第一人者である川上富三氏による評伝。石川理紀之助没後50年の前年、昭和39年に刊行されました。

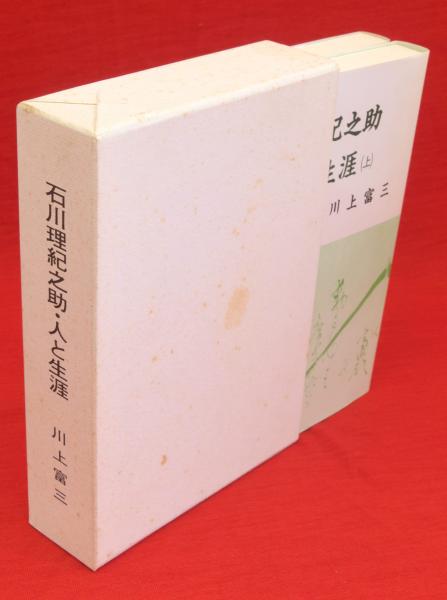

『石川理紀之助・人と生涯』

- 著者:川上富三 著

上下2冊函入りの詳細な評伝。網羅的な内容で、石川理紀之助を理解する上で重要な一冊です。昭和39年版よりも判型も字も大きく、目に優しくなっています。石川理紀之助生誕150周年の平成7年に刊行されました。

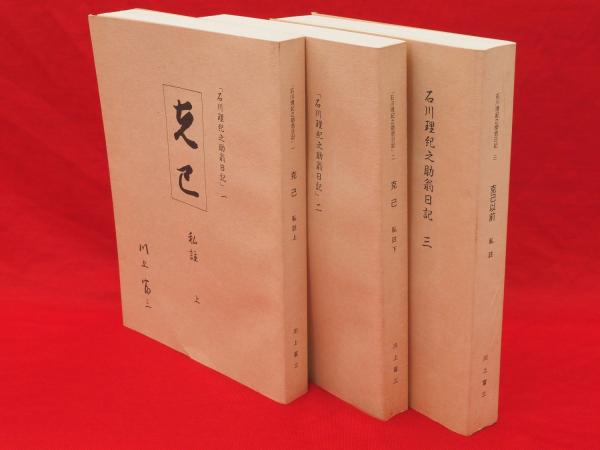

『克己私註 上・下/克己以前私註 (石川理紀之助翁日記1~3) 3冊』

- 著者:川上富三 著

石川理紀之助の日記『克己』に、川上富三氏が詳細な注釈を加えたものです。日記という一次資料を読み解くための貴重な手引きとなります。石川理紀之助の内面や日々の活動を知る上で欠かせない資料と言えるでしょう。

『秋田農武迦志 郷土資料』

- 著者:石川理紀之助 編

- 出版社:歴史図書社

石川理紀之助が編纂した秋田の郷土史資料を、歴史図書社が復刻したもの。地誌、古代の鬼物語、観音縁起、そして古戦記などが収められています。

特に、収録内容の多くを占める「秋田古戦記」は、秋田県全域にわたる戦国時代の戦いの記録をまとめたもので、貴重な資料とされています。石川理紀之助が農業だけでなく、地域の歴史や伝承にも深い関心を寄せていたことがうかがえる一冊であり、秋田の歴史、特に中世から近世にかけての出来事を知る上で重要な郷土資料です。

古本屋のエピソード:書き込みに宿る、先人の熱意

時折、前の持ち主の息遣いが感じられるような本に出会うことがあります。先日も、亡くなったお父様の書斎を整理されているというお客様が、たくさんの郷土資料をお持ちくださいました。その中に、石川理紀之助の日記に注釈が加えられた『克己 私註』がありました。

パラパラとページをめくってみると、そこには鉛筆や色ペンによる丁寧な書き込みや、いくつもの付箋が。ご自身の考えを書き留めたような短いメモ、中にはどなたなのか「〇〇に伝えよう」といった具体的なメモまでありました。石川翁の「寝て居て人をおこすこと勿れ」の精神に深く共感され、ご自身の生き方や、もしかしたら周りの方への伝え方にも、思いを巡らせていらっしゃったのかもしれません。まるで、お父様が石川理紀之助と対話しながら、自問自答しつつ読み進めていたかのような、そんな熱意がページから伝わってくるようでした。

正直なところ、古本の査定では、書き込みはどうしてもマイナス評価になってしまいます。しかし、私個人としては、こうした先人の学びの跡が残る本に惹かれます。誰かの人生の一部となり、思考を深める手助けをした「生きた証」のように感じられます。前の持ち主の体温が、ページを通して伝わってくるような気さえします。

もちろん、査定は市場の評価に基づいて誠実に行いますが、こうした本に出会うと、その本が経てきた時間や、人に与えた影響に思いを馳せずにはいられません。この『克己 私註』も、次の読み手にとって、その熱意の一部でも伝われば良いなと思います。

石川理紀之助ゆかりの地

潟上市 郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)

- 住所:秋田県潟上市昭和豊川山田家の上63

- webサイト:https://www.city.katagami.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai_kyoiku/bunkasport/shakaikyoiku/bunkazai/ishikawa_museum.html

県指定史跡に指定された石川理紀之助遺跡内にあり、石川翁の膨大な数の遺著、遺稿、収集物、諸資料などを中心に保存、展示されています。

秋田県立博物館分館 旧奈良家住宅前 百年碑 石川理紀之助翁誕生之地

- 住所(旧奈良家住宅):秋田県秋田市金足小泉上前8

- webサイト(旧奈良家住宅):https://www.akihaku.jp/exhibition/permanent/narake/

石川理紀之助の生家は分家にあたり、その本家筋の邸宅がこの旧奈良家住宅です。国の重要文化財で、現在は県立博物館の分館として公開されています。住宅前の道路沿いには、石川理紀之助の生誕を示す碑も建てられています。

種苗交換会会場(県内各地持ち回り)

現在も続く種苗交換会に足を運べば、石川理紀之助らが築いた伝統と、現代に続く秋田農業の活気を感じることができます。

石川理紀之助と秋田の郷土史、未来へ繋ぐ古本の買取

今回は、秋田の郷土史にその名を刻む実践家、石川理紀之助をご紹介しました。「寝て居て人をおこすこと勿れ」という言葉に象徴されるように、自ら行動し、範を示すことで地域を動かした石川理紀之助の姿勢は、現代の私たちにも多くの示唆を与えてくれます。

板澤書房では、石川理紀之助に関連する書籍はもちろん、秋田県の郷土史、市町村史、その他地域史に関する古本・古書の買取を積極的に行っております。

ご自宅やご実家の書棚の整理、研究室の蔵書整理などで、これらの書籍を手放される際には、ぜひ当店にご相談ください。

出張買取に伺います。まずはお気軽にお電話やメールフォームからお問い合わせください。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

幅広いジャンルの古書・古本を誠実買取!

大量の書籍や、重くて運び出しが大変な場合でもご安心ください。

秋田県内全域・近県へ無料出張買取に伺います!

ご自宅にいながら、簡単に買取が可能です。 出張費、査定費は一切かかりません。

お近くの方、少量の書籍を売りたい方は、店頭への持ち込み買取も大歓迎です。

まずはお気軽にご相談ください!

あなたの大切な本を、次の方へ繋ぐお手伝いをいたします。

「これは売れるかな?」と迷ったら、まずは板澤書房にご相談ください。

店舗情報

古ほんや板澤書房

住所:秋田市大町5-3-27

TEL&FAX:018-862-4271

営業時間:月~土10:00~17:30 日曜・祝日10:00~16:00

定休日:不定休